Dalla frammentazione del latino alla formazione delle lingue neolatine

Con la formazione dell'impero romano il latino si era diffuso in un territorio vastissimo, dalle coste atlantiche al Caucaso e dal Sahara al Mare del Nord. Quando la potenza di Roma declinò e s'infranse l'unità politica dell'impero, in molte regioni di questo – le coste africane, l'Asia Minore, gran parte della penisola balcanica, le isole britanniche: territori meno latinizzati o con forte presenza del greco o massicciamente invasi da altri popoli – il latino si estinse. Si conservò invece definitivamente dove si era ben radicato, trasformandosi però col tempo e differenziandosi localmente, per effetto dell'uso vivamente parlato, non più frenato dall'istruzione scolastica e dalla cultura scritta, che erano dappertutto in decadenza. Già nel secolo VI d.C. il latino parlato aveva generato ormai diversi "volgari".

Il processo di frammentazione sarebbe andato sempre più avanti, se non fosse intervenuto anche un nuovo corso di aggregazione e coesione linguistica all'interno di singoli spazi etnico-politici. Tra l'VIII e il IX secolo, quando in Europa si era stabilizzato il nuovo assetto dei popoli latini e germanici, ebbe inizio l'elaborazione delle nuove lingue dell'uno e dell'altro ceppo. Nei territori latini cominciò allora a costituirsi, attraverso un progressivo recupero dell'antica cultura classica e l'acquisizione di elementi dalle lingue dei popoli sopraggiunti, l'uso scritto dei volgari, premessa alla formazione delle vere e proprie lingue neolatine. Entro la fine del secolo XIII (con l'eccezione del rumeno, che tardò di altri due secoli) queste si erano pienamente formate ed erano già dotate di importanti letterature, espressione delle nuove civiltà e "nazioni" sorte sul terreno dell'antico dominio di Roma.

Nuovi linguaggi rivelano il nascere della civiltà italiana. Fulgore e funzione unificatrice di Firenze

Per l'azione dei poteri esterni alleati con il papato, in Italia non ebbe successo l'impresa dei Longobardi, di creare un regno unitario paragonabile a quello dei Franchi (premessa della futura Francia), e non vi fu quindi, fin dall'inizio, l'appoggio di una dinastia nazionale al formarsi di una nuova lingua. Presto frazionata politicamente, l'Italia trovò un fattore di coesione nelle tradizioni culturali che si riallacciavano alla memoria di Roma; solo così si avviò nello spazio italiano il processo di formazione delle lingue volgari scritte, che però fu più lento e più debole che altrove. I nostri primi documenti di volgare scritto, apparsi nei secoli IX e X, riguardavano atti della vita quotidiana e pratica e furono seguiti, nell'XI e nel XII secolo, da brevi componimenti poetici, testi religiosi, brani di atti notarili, conti di mercanti, testimonianze di una vitalità diffusa ma anche della frantumazione linguistica che ormai caratterizzava il territorio italiano.

Il primo tentativo di una lingua che si elevasse al di sopra dei molteplici usi regionali si ebbe in Italia con la nascita, intorno al 1225, della Scuola poetica siciliana, promossa dall'imperatore Federico II di Svevia.

Ben più robusta fu, però, la tradizione di lingua scritta che maturò, con sorprendente rapidità, in seno alla società borghese e mercantile di Firenze alla fine del Duecento e nel corso del Trecento. Base di questa lingua era l'idioma parlato della città, ma vi confluirono l'eredità siciliana e altre tradizioni culturali, come quelle dello Studio di Bologna, e soprattutto le dettero straordinario impulso e respiro le opere dei tre grandi scrittori fiorentini Dante (le cui rime giovanili e la Vita Nuova si datano entro la fine del '200; la Commedia che si colloca tra il 1307 e la morte), Petrarca e Boccaccio. Nella stessa Toscana si formava allora anche un nuovo linguaggio d'arte, con le creazioni di artisti come Nicola Pisano (venuto dall'ambiente svevo dell'Italia meridionale), Arnolfo di Cambio, Cimabue, Giotto, Simone Martini.

Il fascino di tante opere di letteratura e d'arte, unito alla forte espansione del potere economico della società in cui esse erano sbocciate, produsse l'effetto che non si era avuto ad opera di un potere politico. La nuova tradizione linguistica, letteraria e artistica fiorentina, espressione di una cultura dotata di un prestigio senza confronto nelle altre tradizioni regionali, venne accolta prontamente in tutta l'Italia e cominciò ad avere séguito anche fuori di essa. Alla fine del Trecento aveva dunque acquistato corpo e un proprio nome la civiltà "italiana".

L'Umanesimo, la stampa, la norma linguistica

Con l'Umanesimo, il movimento di riscoperta del mondo classico avviatosi in Italia già nel Trecento e diffusosi poi in tutta l'Europa, si ebbe dapprima una nuova fioritura del latino, che sembrò per qualche tempo riconquistare il predominio assoluto come lingua di cultura. In realtà, la circostanza giovò al rafforzamento delle lingue "volgari", che dal rinnovato contatto con il latino acquisirono molto nuovo lessico e una più robusta sintassi. In conseguenza dell'invenzione della stampa (apparsa tra il 1450 e il '55 a Magonza e dieci anni dopo largamente presente in Italia), proprio le lingue volgari vennero sottoposte a nuova cura e assunsero una fisionomia più definita, diventando gradualmente lo strumento preferito per lo sviluppo del pensiero moderno in tutti i campi.

In Italia, ancora a partire da Firenze, specie nell'età e con l'opera personale di Lorenzo il Magnifico, sopraggiungeva una nuova fioritura della lingua e della letteratura volgare, premessa all'impareggiabile splendore del successivo Rinascimento nel campo sia delle lettere (bastino i nomi di Boiardo, Sannazaro, Machiavelli, Ariosto, Guicciardini e Tasso) sia delle arti. Urgeva, però, sempre più una definizione del modello della nostra lingua e fu questo il compito assunto, fin dai primi del Cinquecento, da uno stuolo di grammatici, talora anche geniali scrittori, impegnati in un animato dibattito (la "questione della lingua"). Dominò la scena il veneziano Pietro Bembo, letterato di grande autorità, che sostenne fermamente la proposta di ricondurre l'uso del nostro volgare alle forme del fiorentino trecentesco, soprattutto di Petrarca e di Boccaccio. Fu dato così all'italiano quel saldo ancoraggio all'epoca della sua formazione e alla sua tradizione scritta, due fattori che fermarono il corso evolutivo della nostra lingua, ma ci consentono ancor oggi di accostarci con facilità all'intero patrimonio di testi accumulato alle nostre spalle. Su tali basi l'italiano si affermò definitivamente in Italia e si propagò in Europa, come una delle grandi lingue di cultura del continente. Non era tuttavia, se non per i Toscani, lingua della comunicazione parlata, né si adattava, con le forme solenni e ricercate derivate dai classici, ai generi letterari più spigliati e realistici: a queste esigenze rispondevano meglio, e si adibirono per molto tempo ancora, gli idiomi locali.

L'Accademia della Crusca e la sua funzione

La posizione del Bembo - sintetizzabile nella formula "fiorentino trecentesco in stile rinascimentale" - venne sostanzialmente accolta anche dai cinque fondatori dell’Accademia della Crusca, costituita a Firenze negli anni 1582-83: il riferimento alla crusca nasceva dal paragone tra le libere discussioni accademiche su svariate materie (le "cruscate") e l'impasto a base di crusca del cibo per animali. Ai fondatori si aggiunse presto il geniale filologo Lionardo Salviati che tracciò le linee all'attività dell'Accademia e dette nuovo significato al suo nome, accostando la scelta della buona lingua alla separazione della farina dalla crusca. Il nucleo originario si allargò ulteriormente, accogliendo anche cultori di altre discipline, italiani e stranieri (nel 1605 entrò a farne parte anche Galileo.

La forte selettività proposta dal Bembo fu temperata da questi Accademici, i quali inclusero nel canone dei testi esemplari (i "citati") anche autori minori, non toscani e perfino viventi; inoltre, essi avevano affinate competenze filologiche, che permettevano di vagliare più accuratamente i testi, e si applicarono perciò, tra l'altro, alla prima “edizione critica” della Commedia dantesca (1595). Ma soprattutto si dedicarono alla compilazione di un vero e sistematico vocabolario della nostra lingua: fu il celebre Vocabolario degli Accademici della Crusca, la cui prima edizione apparve (stampata a Venezia) nel 1612, dedicata al concittadino Concino Concini, membro dell'Accademia e divenuto potente personaggio alla corte del re di Francia.

Nonostante i limiti derivanti dalle fonti quasi esclusivamente scritte, e le ripulse di scrittori desiderosi di maggiore libertà espressiva, l'opera ebbe grande successo e vide una seconda edizione nel 1623 e altre successive, via via molto accresciute, negli anni 1691 e 1729-38. Molte altre edizioni ne uscirono, fino ai primi dell'Ottocento, ad opera di autori ed editori esterni all'Accademia. L'ultima, elaborata nell'Accademia, cominciò ad apparire nel 1863 e proseguì fino al 1923 (interrompendosi dopo la lettera O). L'Accademia acquistò grande fama in Europa e sul suo modello sorsero altre importanti Accademie, alcune delle quali pubblicarono i fondamentali vocabolari delle rispettive lingue. In Germania il principe Ludwig von Anhalt, Accademico della Crusca dal 1600, fondò nel 1617 a Weimar la Fruchtbringende Gesellschaft ("Società fruttifera") che aveva simboli e programmi simili a quelli della Crusca; in Francia nel 1635 il cardinale Richelieu, pupillo di Concino Concini, fondò l'Académie Française (il cui Dictionnaire apparve in prima edizione nel 1694); in Spagna nel 1714 sorse la Real Academia Española (il cui Diccionario si pubblicò negli anni 1726-39). Nel 1755 apparve il Dictionary of the English Language di Samuel Johnson, che era in rapporti con la Crusca. Ancora i fratelli Grimm, nel dare alla luce il Deutsches Wörterbuch (primo volume nel 1854), citavano ed elogiavano come grande modello il Vocabolario della Crusca.

La simbologia dell'Accademia della Crusca

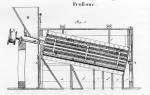

La fama dell'Accademia della Crusca è legata anche all'originalità del suo nome e alla simbologia che lo interpreta: la simbologia del grano - che, depurato della crusca, fornisce la farina, equivalente della "buona lingua" - e dei suoi derivati, il pane e altri cibi. Elemento centrale in questo campo d'immagini era il frullone, la macchina che abburatta, cioè setaccia, la farina e ne separa la crusca. Assumendolo come loro simbolo fondamentale, gli Accademici intesero dichiarare un loro atteggiamento modernista: la macchina era infatti un'ardita novità apparsa qualche decennio prima (forse in Lombardia) e sostituiva la setacciatura a mano, approssimativa e diseguale, con quella meccanica, regolata da congegni che davano la possibilità di graduare la finezza delle farine. Gli Accademici avevano dunque scelto una metafora di particolare pregnanza, per significare che nel loro lavoro intendevano avvalersi di moderni metodi filologici e di analisi della lingua.

All'emblema del frullone affiancarono il motto "il più bel fior ne coglie", ricavato da un verso del Petrarca (Canzoniere, LXXIII, 36), col quale completavano il significato dell'immagine e indicavano anche il modello supremo di eleganza linguistica che li ispirava. Il messaggio veniva ripreso e sviluppato con fantasia nelle raffigurazioni che gli Accademici componevano nelle loro pale, che riproducevano lo strumento con il quale mugnai e fornai prelevano la farina: ogni Accademico doveva costruirsene una, sulla quale doveva porre il suo nome accademico, raffigurare una qualche operazione relativa alla coltivazione o alla lavorazione del grano e sovrapporre un cartiglio con un verso o parte di un verso desunto perlopiù da Dante o da Petrarca, facendo sì che i tre elementi fossero collegati da una relazione concettuale riferibile sia alla sfera del grano, sia, metaforicamente, alla lingua e alla sua importanza e bellezza.

Anche altri oggetti riprendevano la stessa simbologia: le sedie avevano forma di gerla da pane capovolta; i piccoli armadi nei quali venivano conservati i verbali delle riunioni avevano forma di sacco per farina.

I dialetti e le loro letterature

L'affermazione di una lingua di cultura di alto rango, dotata anche di strumenti che la definivano e ne permettevano l'apprendimento con lo studio, fece subito avvertire il dislivello nei confronti degli altri volgari regionali e locali, che pur avevano avuto un uso scritto e letterario. A questi fu dato allora il nome di "dialetti", termine che nell'antica Grecia indicava le parlate "particolari" di una regione.

Per lungo tempo ancora lingua e dialetti si fronteggiarono, suddividendosi gli ambiti del loro uso. In una situazione generale come quella dell'Italia - frammentata politicamente, priva di uno sviluppo sociale e culturale unitario - la lingua fu lo strumento soprattutto della cultura scritta intellettuale (dell'alta letteratura e gradualmente sempre più delle scienze, del diritto, della filosofia, della storiografia), i dialetti erano usati, da tutte le classi sociali, per la comunicazione vivamente parlata. Questa vicinanza alla vita reale li rese adatti anche a una letteratura collaterale e complementare di quella in lingua: la letteratura appunto "dialettale", che trattava (specialmente in versi e in opere teatrali) temi comici e di vita popolare ed era coltivata da scrittori raffinati, di solito attivi nelle grandi città, soprattutto a Napoli, Roma, Bologna, Venezia, Padova, Milano.

Tra gli autori più famosi si possono segnalare subito, come esempi, il padovano Angelo Beolco, detto il Ruzante, e il napoletano Giambattista Basile, in una fitta schiera che vede, nei secoli XVI-XVIII, anche l'astigiano Gian Giorgio Alione, il bolognese Giulio Cesare Croce, il milanese Giovanni Maria Maggi, il palermitano Giovanni Meli, i veneziani Andrea Calmo e Carlo Goldoni (per una parte notevole della sua produzione). Altre funzioni e altri sviluppi la letteratura dialettale avrebbe acquistato nell'Ottocento e nel Novecento.

Dall'Illuminismo al Risorgimento

Nei secoli di più duro asservimento politico dell'Italia, le istanze del nuovo pensiero scientifico (che vantava la tradizione di Galileo), i fermenti dell'Illuminismo, i contatti con le altre culture europee facevano avvertire il ritardo di gran parte della cultura italiana e le difficoltà di una lingua che non si alimentava dell'uso vivo. La vita culturale ferveva, più che a Firenze, in altri grandi centri italiani, soprattutto a Milano, Venezia, Napoli, animata da personalità come Vico, Muratori, i fratelli Verri, Parini, Goldoni, Alfieri, Genovesi.

Dopo il successo dell'edizione più ampia del Vocabolario della Crusca (1729-1738, in sei volumi) che segnò un vero traguardo della lessicografia del tempo, ogni tentativo ulteriore di arricchire l'opera sembrò fallire sotto le critiche degli scrittori più aperti al nuovo. È rimasta celebre la sconfessione ("rinunzia") della Crusca apparsa nel periodico milanese "Il Caffè". Più tardi, quando l'abate veronese Antonio Cesari ripubblicò, con sue copiose aggiunte, il Vocabolario (1806-1811), incorse negli attacchi di Vincenzo Monti e nel giudizio chiaramente negativo di Alessandro Manzoni.

Nell'avanzante Ottocento, le tendenze del Romanticismo, che esaltava la popolarità, la spontaneità e la naturalezza della letteratura e della lingua, alimentarono le critiche alla Crusca (anche quelle del Foscolo) e indussero nell'Accademia uno stato di crisi latente; ma vi suscitarono anche moti di rinnovamento, quando entrarono a farne parte uomini come Giovan Battista Niccolini, Gino Capponi, Giuseppe Giusti, Niccolò Tommaseo, protagonisti nel dibattito culturale e politico del Risorgimento italiano. Si discuteva molto in quel tempo sull'opportunità di aprire le porte alla lingua parlata, che ovviamente sarebbe stata quella del popolo toscano. Ma in questa direzione gli Accademici furono molto cauti, con l'eccezione (a titolo personale) del Tommaseo: resistettero decisamente alla proposta radicale alla quale approdò il Manzoni, quando, dopo il felice risultato della seconda edizione dei Promessi sposi (1840-42), cominciò e continuò a sostenere che l'italiano moderno doveva adeguarsi totalmente al fiorentino parlato contemporaneo (sia pure quello delle persone colte).

I decenni in cui si combatteva per il Risorgimento politico d'Italia videro anche l'editoria italiana adoperarsi per sostenere l'uso della nostra lingua con strumenti più ampi e aggiornati, soprattutto vocabolari: quali quello dell'editore napoletano Tramater (1829-40, rielaborato a Milano nel 1878), il Dizionario de' Sinonimi del Tommaseo (1830) e un gran numero di vocabolari tecnici e delle terminologie "domestiche".

La cultura romantica aveva destato un nuovo interesse per i dialetti, lingue più vicine alla "natura", e ispirò l'opera dei due massimi poeti dialettali italiani, il milanese Carlo Porta e il romano Giuseppe Gioachino Belli. Nello stesso campo fiorirono allora anche importanti imprese lessicografiche, preludio della moderna dialettologia.

Una lingua per la nuova Italia

Dopo l'unificazione politica la popolazione italiana, per secoli immobile nei vari comparti regionali, andò incontro a un profondo rimescolamento: in particolare la nuova organizzazione amministrativa, la crescita delle città e l'industrializzazione movimentarono presto l'intero assetto sociale della Nazione.

Quali sarebbero state le conseguenze nel campo della lingua fu rilevato già nel 1869 proprio dal presidente della Crusca, lo storico Marco Tabarrini, con queste parole:

Le mutate sorti d'Italia gioveranno senza fallo ad estendere l'uso della lingua comune; e questo rimescolarsi d'italiani dalle Alpi all'Etna, che si guardano in viso per la prima volta, e si stringono la mano col sentimento d'appartenere ad una sola nazione, condurrà necessariamente a rendere sempre più ristretto l'uso dei dialetti, che sono marche di separazione, fatte più profonde dai secolari isolamenti. Ma da questo gran fatto, si voglia o non si voglia, la lingua uscirà notabilmente modificata. Né io mi dorrò di questi mutamenti, perché il trasformarsi è legge universale delle cose viventi: soltanto vorrei che la lingua coll'allargarsi non perdesse il suo genio e non restasse corrotta.

Queste ultime affermazioni del Tabarrini vanno collegate a due questioni allora molto dibattute, sulle quali lo stesso autore prese posizione: il rapporto con i dialetti; la soluzione "alla francese" sostenuta dal Manzoni. Sulla prima il Tabarrini esortava a far procedere gradualmente i dialettofoni verso l'italiano, proponendo loro dizionari che mostrassero non solo gli equivalenti italiani dei vocaboli dialettali ma le corrispondenze tra i "modi vivi" dei dialetti e quelli del parlato toscano: c'era dunque l'attesa di veder convergere in un uso parlato generale spinte provenienti anche dal parlato di altre regioni. Sulla seconda questione, Tabarrini dimostrava chiara consapevolezza della storicità dell'italiano: una lingua che in nessuno dei suoi utenti, nemmeno nei Toscani, poteva essere ricondotta a pura tradizione orale, poiché è dai libri che gran parte della lingua è passata anche nella bocca degli Italiani.

Andava così prendendo corpo la corrente di pensiero che avrebbe difeso e salvato la continuità nella storia della nostra lingua: quella continuità che ha permesso all'Italia postunitaria di collegarsi al patrimonio di cultura in cui si riconosce la civiltà italiana. La modernizzazione della lingua restava un bisogno insopprimibile, ma sarebbe avvenuta, come sostenne poco dopo con forti argomentazioni il grande linguista Graziadio Isaia Ascoli, attraverso un processo graduale, conseguente all'avanzamento culturale e all'unificazione interna della società italiana.

Nuovi vocabolari e tentativi di nuove grammatiche

Negli anni immediatamente successivi all'Unità d'Italia (raggiunta sostanzialmente nel 1860, completata nel decennio successivo) furono impostati e realizzati grandi progetti lessicografici. Uscì per primo il Dizionario del Tommaseo (1861-1879), che è rimasto per circa un secolo la maggiore opera lessicografica disponibile per l'italiano. L'Accademia rimise mano alla quinta edizione del suo Vocabolario che, definito come "il gran Libro della Nazione" e dedicato a Vittorio Emanuele II, cominciò ad apparire nel 1863: vi si cercò una conciliazione fra la tradizione scritta e l'uso parlato, operazione non semplice, che si protrasse nei decenni (la monumentale pubblicazione era giunta alla fine della lettera O nel 1923, quando il governo fascista ne interruppe il finanziamento).

Dal 1870 al 1897 fu pubblicato, a cura di Giambattista Giorgini (genero del Manzoni) e di Emilio Broglio, il Novo vocabolario della lingua italiana secondo l'uso di Firenze, ispirato alla proposta manzoniana di rifondare totalmente l'italiano sul parlato fiorentino: una tesi seguita, tra i pochi, dal pistoiese Policarpo Petrocchi (autore del Novo dizionàrio universale della lingua italiana, in due volumi, 1887-1891, poi in un solo volume, Novo dizionàrio scolàstico, 1892, volto a diffondere anche la pronuncia toscana dell'italiano) e mirante a conquistare la scuola, ma combattuta decisamente dalla nascente linguistica scientifica.

Più difficile risultò il rinnovamento degli strumenti grammaticali. La descrizione sistematica ed esplicita della lingua - una lingua per di più ancora gravata da arcaismi e piena di oscillazioni non risolte - esponeva a seri rischi gli autori di questo genere di testi. Solo Raffaello Fornaciari, sorretto più dall'esempio dei Promessi sposi che dalle teorie manzoniane, osò allargare alquanto le maglie dell'antico modello grammaticale e presentare in luce benevola l'immissione di alcune forme del parlato.

Trasformazioni sociali e cambiamenti nella lingua

I fatti hanno dato piena ragione a Tabarrini e Ascoli. I cambiamenti nell'uso della lingua sono andati di pari passo con le trasformazioni sociali e culturali della comunità degli abitanti. Con l’obbligo scolastico cominciò a fare progressi, anche se lenti, l'istruzione dei ceti popolari. Nelle classi borghesi si diffuse la lettura dei giornali nazionali, specchio della nuova e travagliata vita politica. Una nuova sensibilità sociale e un diverso gusto estetico favorirono la nascita di una nuova letteratura (Pascoli, D'Annunzio, Verga) aperta ai temi della realtà contemporanea. L'italiano da allora fu sempre più usato per trattare anche argomenti concreti, sia nelle scritture, sia nella comunicazione parlata quotidiana.

Altri eventi avrebbero successivamente rafforzato e accelerato queste tendenze: le lotte delle classi non abbienti, le massicce migrazioni transoceaniche, le drammatiche esperienze della mobilitazione nazionale nella Grande Guerra. Una spinta decisiva all'avvicinamento della lingua al parlato è venuta dai mezzi di trasmissione della voce: il telefono, i dischi, la radio (prime trasmissioni di Stato nel 1924), il cinema sonoro (1927 negli Stati Uniti, 1930 in Italia); più tardi la televisione (1954).

Nel secondo dopoguerra, sono state ancora le grandi migrazioni interne ad accelerare l'italianizzazione delle masse popolari, le cui nuove generazioni hanno avuto via via accesso anche all'istruzione superiore. L'italiano ha in definitiva mantenuto il suo ancoraggio alla tradizione scritta, ma è riuscito anche ad assorbire utilmente forme del parlato, soprattutto accettando molti tratti di antica data che erano stati a lungo censurati dalla norma astrattamente grammaticale.

Considerando gli usi odierni dell'italiano nel loro insieme, si può dire che accanto alla norma più selettiva, vigente nella pratica scritta più formale, si collochi ormai, in altri settori della scrittura (dal giornalismo alla saggistica leggera alla letteratura) e nel parlato comune (diretto e trasmesso), un "italiano dell'uso medio" che fa da baricentro a tutto il repertorio di varietà della nostra lingua. Proprio perché divenuto più flessibile, l'italiano è ormai parlato, sia pure con variazioni geografiche e sociali, dalla quasi totalità della popolazione d'Italia ed è effettivamente lingua "nativa" (cioè acquisita come vera lingua prima nella famiglia in cui si nasce) di oltre la metà degli Italiani. Una condizione che avvia il Paese a quella "normalità" linguistica che ci era a lungo mancata: ancora nel 1821 l'Italia "una di lingua" era un semplice auspicio manzoniano.

Nuova filologia e linguistica scientifica nell'Accademia della Crusca. L'impegno civile

Di fronte a un processo così spontaneo e largo di adattamento dell'italiano al nostro nuovo modo di essere popolo e Nazione, l'Accademia della Crusca ha evitato di porsi come organo emanante precise norme per l'uso della lingua, ma ha potenziato i suoi compiti di ricerca sul passato e sul presente della nostra lingua. Dopo la svolta del 1923, sono entrati via via a far parte dell'Accademia i maggiori esponenti della filologia e della linguistica italiana e romanza (nomi come quelli di Barbi, Pasquali, Monteverdi, Schiaffini, Devoto, Contini, Migliorini, Terracini, Nencioni, Segre, Corti, Rohlfs, Wagner, Wartburg, Vossler, Weinrich, Grayson…).

L'attività dell'Accademia si esplica oggi attraverso centri di ricerca che pubblicano tre riviste scientifiche ("Studi di filologia italiana", dal 1927; "Studi di grammatica italiana", dal 1971; "Studi di lessicografia italiana", dal 1979), con i relativi “Quaderni” a cui si affiancano collane dedicate ad “Autori classici e documenti di lingua”, a “Scrittori italiani e testi antichi”, a "Grammatiche e lessici”, alla “Storia dell’italiano nel mondo”, alla “Storia dell’Accademia della Crusca”, nonché gli “Atti di incontri e convegni organizzati dall’Accademia”, i resoconti di tornate pubbliche. Intensa è la collaborazione dell'Accademia con l'Istituto del CNR (accolto nella propria sede) “Opera del Vocabolario Italiano”, che ha rilevato dall'Accademia l'impresa di un grande dizionario storico dell'italiano (limitato, in questa fase, ai secoli IX-XIV: Tesoro della Lingua Italiana delle Origini).

Negli anni più recenti l'Accademia si è impegnata anche su altri fronti. Dialoga su problemi di norma linguistica con un pubblico molto ampio, e specialmente con la scuola, attraverso il periodico “La Crusca per voi”, fondato nel 1990 da Giovanni Nencioni, e attraverso il sito internet www.accademiadellacrusca.it attivato dal 2003. Partecipa a grandi programmi nazionali di informatizzazione di testi e di fonti documentarie (La Fabbrica dell’italiano, La lessicografia della Crusca in rete). Ha allestito mostre permanenti ("Dalla lingua alla Nazione", nel Vittoriano a Roma; "Lingua e pane" nella “Casa del Pane” di Milano). È tra i membri fondatori della Federazione Europea delle Istituzioni Linguistiche Nazionali e ha partecipato alla redazione delle "Raccomandazioni di Mannheim-Firenze per la salvaguardia delle lingue nazionali d'Europa" (ottobre 2001). La sede dell’Accademia – dotata di una grande Biblioteca e di un prezioso Archivio – costituisce oggi il più importante riferimento in Italia e nel mondo per gli studi scientifici sulla lingua italiana.

Una lingua per essere Nazione in Europa e nel mondo

Il radicamento dell'italiano nella nostra vita quotidiana sembra avvenuto appena in tempo perché la popolazione d'Italia possa ora affrontare nuove sfide. Queste provengono dalla sempre maggiore intensità e velocità dei contatti, diretti o mediati dalla tecnologia delle comunicazioni, che si svolgono tra i popoli. L'italiano, come tutte le altre lingue del mondo, è sottoposto a innesti e ibridazioni da altre lingue, fenomeni che si devono ritenere fattori di vitalità, purché la lingua ricevente sappia assimilare davvero i nuovi elementi, ossia li integri strutturalmente e funzionalmente in se stessa. Inoltre, molti individui che vivono in ambienti sociali o geografici di più forte dinamismo culturale hanno sempre maggiore bisogno di utilizzare più di una lingua.

Per far fronte a queste esigenze del mondo odierno, il saldo possesso di una lingua "primaria", di una lingua legata profondamente e precocemente alla nostra personalità, lungi dall'essere un freno, diventa una base di partenza indispensabile per ogni ulteriore avanzamento. In ragione di questi accresciuti bisogni linguistici dell'individuo moderno si deve dunque valutare l'importanza di far procedere l'intera popolazione del nostro Paese verso una solida padronanza dell'italiano. La posizione dell'italiano va osservata in modo particolare nel quadro politico-culturale dell’Unione europea, dove tutte le singole lingue nazionali sono chiamate a vivere una nuova fase storica. In questo quadro, l'obiettivo che deve guidare ogni nostra azione di "salvaguardia" delle lingue non può certo esser quello di contendere il suo ruolo a una lingua di comunicazione mondiale come l'inglese (necessaria sia per contatti elementari sia per intese ad alto livello specialistico) o quello di affermare la propria supremazia linguistica su altre lingue, ma quello di far valere tutte insieme le lingue europee come patrimonio comune degli abitanti del continente. Ciascuna di tali lingue è il ponte necessario per congiungere il passato di un popolo al presente condiviso con tutti gli altri popoli.

Le differenze culturali non aspettano di essere eliminate, ma sommate in positivo e rese disponibili per tutti. Oggi, dunque, la nostra lingua ci è necessaria non meno che in passato, per essere pienamente cittadini nel mondo. Ancor più che in passato, essa appartiene anche al resto d'Europa.

Approfondimento: italiano di Dante e italiano di oggi

La continuità sostanziale tra l'italiano di Dante e l'italiano di oggi è certa, ma gli elementi di differenziazione ci sono e non sono pochi. Tra le altre cose, l’italiano ha progressivamente ridotto la polimorfia, vale a dire la coesistenza, all’interno del sistema, di forme (soprattutto nei paradigmi dei verbi, dei nomi e dei pronomi) tra loro diverse ma di valore equivalente, che fin dal Medioevo caratterizzava la nostra lingua letteraria (Ghinassi 2007; Coletti 2012). È vero che la maggioranza delle parole che costituiscono il “lessico fondamentale” dell’italiano di oggi sono presenti già in Dante: «Quando Dante comincia a scrivere la Commedia il vocabolario fondamentale è già costituito al 60%. La Commedia lo fa proprio, lo integra e col suo sigillo lo trasmette nei secoli fino a noi. Alla fine del Trecento il vocabolario fondamentale italiano è configurato e completo al 90%» (De Mauro, 1999: 1166). Tuttavia, molte parole documentate fin dalle origini hanno acquisito nel corso dei secoli un significato alquanto diverso; altre parole un tempo vitali e frequenti sono diventate arcaiche e rare o sono state sostituite da altre (a volte di diversa provenienza dialettale). Molti derivati e composti e perfino alcuni odierni meccanismi di derivazione e di composizione non esistevano nel Trecento. Notevoli trasformazioni si sono avute anche nel campo delle congiunzioni e delle locuzioni congiuntive, dove sono frequenti i casi di grammaticalizzazione e di passaggi dall’uso frasale a quello testuale.

Visto che parliamo dell’italiano dell’età di Dante, sarebbe bello poter descrivere direttamente l’uso personale del poeta: purtroppo, però, di nessuna delle sue opere (latine e volgari) possediamo autografi (Ciociola 2001: 139; Tavoni 2010: 334) e quindi non siamo in grado di ricostruire con sicurezza la sua lingua. Non c’è alcun dubbio che la Commedia sia stata scritta in fiorentino (pur con l’innesto di voci e forme tratte dagli altri volgari dell’epoca), ma – nel mare magnum dei manoscritti che ci hanno conservato l’opera – non è possibile risalire al dettato dantesco, almeno per quanto riguarda la sua veste formale: «non solo niente si può dire della fisionomia grafica del testo, ma anche l’originario aspetto fonomorfologico resta in parte occultato e non può essere oggetto di conclusioni libere da sospetti» (Manni 2003: 139); soltanto «ciò che [è] garantito dalla rima, risale di sicuro all’originale» (Stussi 2001: 334).

Nonostante queste incertezze, è possibile tracciare un breve profilo della lingua della Commedia (Parodi 1896; Ambrosini 1978; Manni 2003) e lo faremo, sia per indicare i tratti di differenziazione dall’italiano di oggi, sia per segnalare alcune particolarità spiccate del fiorentino due-trecentesco (su cui cfr. soprattutto Castellani 1952: 21-166; Manni 2003: 34-41) e anche alcune specificità dantesche, legate a quello che è stato definito il “plurilinguismo” dell’opera.

È importante precisare che il testo della Commedia a cui si fa tuttora riferimento è quello dell’edizione critica predisposta nel 1966-1967 (e riveduta nel 1994) da Giorgio Petrocchi. Questa si basa sui 27 manoscritti anteriori al 1355, tra i quali, sul piano linguistico, è stato considerato dall’editore particolarmente affidabile il codice Trivulziano 1080, il cui copista, Francesco di ser Nardo, originario di Barberino di Val d’Elsa, aveva a Firenze una bottega specializzata appunto nella trascrizione del poema dantesco. È un codice «testimone di una fiorentinità più tarda e probabilmente non immune da interferenze di contado» (Manni 2003: 138), scelto anche da un altro editore (Antonio Lanza, nel 1996), mentre un’altra edizione (di Federico Sanguineti, del 2001) valorizza il manoscritto Urbinate lat. 366, la cui veste linguistica, però, è emiliano-romagnola.

(A cura di Paolo D'Achille)

Grafia

Come si è detto, l’aspetto grafico dell’opera dantesca è quello che ci sfugge maggiormente. Possiamo però notare che, almeno nella forma in cui il poema ci è stato tramandato, le grafie latineggianti risultano nel complesso contenute, molto più contenute rispetto a quelle che si trovano in Petrarca (il cui Canzonier, ci è pervenuto nell’autografo).

Petrarca ricorre spesso all’h- etimologica (huom, honore), usa ti, ci in voci come gratia, giudicio, mantiene i nessi -x-, -ct-, -nct-, -pt-, -mpt- (facto, sancto, rapto, ecc.) e opta anche per grafie grecizzanti come th, ph, y (Manni 2003: 194; cfr. anche Maraschio 1993: 165-167). La grafia della Commedia è invece più conforme agli usi grafici antietimologici che si trovano nelle scritture dei mercanti toscani e che la tradizione italiana successiva (grazie soprattutto al modello fornito prima dal Bembo e poi soprattutto dal Vocabolario della Crusca) avrebbe nuovamente adottato, preferendoli alla moda etimologizzante del periodo umanistico (che fu invece accolta in francese; Sabatini 2004). Da questo punto di vista, dunque, il poema dantesco (ma, più in generale, lo stesso fiorentino delle cronache, dei libri dei conti, dei volgarizzamenti, ecc.) appare pienamente “moderno”, a parte qualche particolarità (per es., la resa con -sci- della sibilante palatale sorda di grado tenue come in basciò, documentata tuttora a Firenze, ma poi scomparsa nella pronuncia dell’italiano, per effetto della grafia -ci- che ha influito sulla pronuncia; Loporcaro 2006).

Varie divergenze rispetto allo standard attuale (ma non alla lingua poetica posteriore; Serianni 2009: 76ss.) si hanno nell’uso delle doppie, a volte scempiate per influsso del latino (femina, ecc.), a volte presenti là dove l’italiano di oggi prevede la scempia (etterno). I testi antichi rendono spesso graficamente il raddoppiamento fonosintattico che prevede, in determinate condizioni (per lo più dopo monosillabi forti e parole tronche), la pronuncia come intensa di una consonante a inizio di parola: a casa è pronunciato [a'k:a:sa] e pertanto scritto anticamente accasa, grafia resa nelle edizioni filologiche moderne come a·ccasa.

Naturalmente (come risulta dall’esempio appena citato), la divisione delle parole, l’uso delle maiuscole, i segni di punteggiatura, come pure gli apostrofi e gli accenti che troviamo nelle edizioni dei testi antichi sono dovuti agli editori moderni e sono in parte condizionati alle loro interpretazioni del testo. Così, per es., al v. 3 del canto I dell’Inferno l’ed. Petrocchi reca «ché la diritta via era smarrita», con il ché accentato, interpretato come congiunzione causale (‘perché’); ma potrebbe trattarsi anche di un che “polivalente”, la cui funzione grammaticale «è quella di una relazione generica, nella quale prevale ora il dato modale, ora quello spaziale, ora quello temporale; ed è certo un dato della lingua parlata popolare» (Pagliaro 1961; 198). In effetti l’ed. Sanguineti opta per che (cfr. anche Manni 2003: 170-171).

Fonetica

Nel vocalismo tonico, il sistema del fiorentino trecentesco, come quello dell’italiano standard di oggi, presenta sette vocali, con la distinzione tra le e e le o medio-alte e medio-basse. Il grado di apertura delle e e delle o all’epoca di Dante non è, ovviamente, ricostruibile, vista la mancata distinzione grafica tra i due foni, ma in molti casi non può che coincidere con la pronuncia attuale dello standard di base toscana. Sicuramente, rispetto a questo, il fiorentino all’epoca di Dante presentava qualche particolarità: sappiamo con certezza, per es., che la vocale della congiunzione e e della preposizione per era allora aperta (coerentemente con la derivazione da ĕ latina) e si sarebbe chiusa successivamente: di fatto, nella catena fonica quelle parole non vengono mai accentate e dunque le vocali sono state trattate come se fossero atone e le vocali atone sono sempre chiuse. Conforme al vocalismo tonico fiorentino (e italiano) è anche la presenza dei dittonghi ascendenti in sillaba aperta (uomo, piede). A tal proposito, però, è possibile indicare almeno tre particolarità della lingua del tempo:

1) il dittongo è presente, se pure in alternanza con le forme monottongate, anche in contesti dove successivamente sarebbe stato completamente riassorbito, e cioè sia dopo consonante + r (priego, truovo), sia in qualche altra forma verbale, come niego ‘nego’ o rispuose;

2) per influsso concomitante del latino, del provenzale e del siciliano, Dante (come poi la tradizione poetica posteriore; Serianni 2009: 56-62) evita il dittongo in alcune parole: omo, core, foco, loco, fera, vene, ecc.; anche qui, però, nel poema le forme non dittongate si alternano con quelle dittongate, che sembrano nel complesso prevalenti;

3) vige, sostanzialmente, la regola del “dittongo mobile”, per cui, per es. nei paradigmi verbali, il dittongo si ha nella vocale tonica, ma non è mantenuto quando l’accento si sposta e quindi la vocale diventa atona; così si ha suona («il bel paese là dove ’l sì suona»; If XXXIII, 80), ma sonare («non pur per lo sonar delle parole»; Pg XIII, 65).

Altra particolarità del fiorentino trecentesco documentata pure in Dante è la presenza di e tonica in iato nei congiuntivi dea e stea (e non dia e stia; alla III pers. pl., però, nella Commedia abbiamo dieno e stieno).

Un problema non solo linguistico, ma anche filologico, è costituito dalla presenza di Dante di rime imperfette come lume in rima con come e nome e voi o noi (in rima con fui e sui); queste forme sono state accolte nell’edizione Petrocchi perché considerate rime “siciliane”, ammesse nella poesia antica sul modello dei testi della scuola siciliana, che presentavano talvolta rime del genere nelle versioni toscanizzate tramandate dai copisti (negli originali vigeva invece la rima perfetta, grazie al diverso sistema vocalico del siciliano); Castellani (2000: 517-524) ritiene però lecito ristabilire le rime perfette anche in questi casi, dove Dante sfrutterebbe «alternative fonomorfologiche presenti nell’uso toscano dell’epoca […] oppure suggerite dalla tradizione letteraria» (Manni 2003: 140).

Naturalmente, alcune differenze rispetto allo standard posteriore, e che ritroviamo nei testi letterari, specie poetici, si spiegano come latinismi (è il caso di licito, vulgo, auro e laude: Serianni 2009: 47-55) oppure come gallicismi: sono tali, nel poema dantesco, le i al posto di e in dispitto (nel canto di Farinata) e respitto, entrambe garantite dalla rima.

Nel vocalismo atono, pur nella tendenza a chiudere in i la e protonica (anche in fonosintassi), tratto tipico del fiorentino passato all’italiano, ci sono casi di conservazione (segnore ‘signore’, nepote ‘nipote’); molte alternanze (sia tra i ed e, sia anche tra o e u) sono dovute al condizionamento del latino (così virtù accanto a vertù, littera a lettera, populo a popolo, occidere a uccidere), che spiega pure le numerose oscillazioni tra i prefissi de-/di- e re-/ri- (che caratterizzano tuttora l’italiano). Inoltre, sempre in protonia (anche sintattica) è documentato ancora nel Trecento l’esito en > an (sanese ‘senese’, sanza ‘senza’), mentre la vocale finale di vari avverbi è -e e non -i (dimane, stamane); lo stesso vale per diece ‘dieci’. Se molti di questi esiti nella Commedia sono garantiti dalla rima (che legittima pure le alternanze tra fore e fori) è più dubbia la scelta dantesca tra ogne e ogni, forme all’epoca ancora in concorrenza e attestate entrambe nel poema solo all’interno del verso.

Ancora più ridotte sono le particolarità del consonantismo, in cui lingua dantesca, fiorentino trecentesco e italiano standard sostanzialmente convergono. Si è già fatto cenno alla fricativa palatale sorda tenue (< lat. sj) in bascio; certamente posteriore a Dante è la pronuncia come tale anche dell’affricata intervocalica in pace, diece, ecc. (le cui grafie, infatti, sono costantemente con c(i)). Che già all’epoca di Dante le occlusive intervocaliche sorde fossero a Firenze pronunciate spirantizzate (la cosiddetta “gorgia” toscana) è un problema molto dibattuto e comunque non desumibile dalle grafie dei testi dell’epoca (Serianni 1995: 137).

Invece un tratto in cui si è avuto certamente un cambiamento nel tempo è l’esito del nesso lat. gl, che nel fiorentino dell’epoca di Dante è sistematicamente [ggj] anche all’interno di parola: tegghia, vegghiare e non teglia, vegliare, come si sarebbe avuto in seguito, probabilmente per reazione alla pronuncia popolare di figlio come figghio. Il nesso lat. -ng- sviluppa la nasale palatale («Vieni a veder la tua Roma, che piagne / vedova e sola»; Pg VI, 112), che è poi l’esito originario fiorentino; ma già anticamente sono documentate pure le forme con -ng-, che anzi nella Commedia sono prevalenti («quella che piange dal destro è Aletto»; If IX 47); analogamente, dal lat. -x- si ha a volte la sibilante alveolare intensa anche dove ha poi prevalso la sibilante palatale, come in lassa («Fama di loro il mondo esser non lassa »; If III, 49; in rima con bassa e passa) accanto a lascia («Lascia parlare a me»; If XXXIII, 44).

Si ha poi la sonorizzazione della t intervocalica nel suffisso -tore (costante in Dante è la forma imperadore) e nei nomi astratti come beltade, virtude (documentati accanto a beltate, virtute); altre sonorizzazioni estranee al tipo autenticamente toscano ma diffuse nella lingua dell’epoca di Dante (e nella stessa Commedia) sono sovra ‘sopra’, nodrire ‘nutrire’, savere ‘sapere’. Qualche ulteriore, isolato caso di sonorizzazione, come sego ‘seco’ e figo ‘fico’ (entrambe le forme sono garantite dalla rima), si può invece spiegare come intenzionale settentrionalismo, usato forse con funzione mimetica (Manni 2003: 144), mentre varie alternanze tra sorde e sonore intervocaliche (o tra vocale e r) sono dovute all’opzione ora per la forma popolare toscana (e settentrionale), ora per quella latineggiante (così padre e patre, lido e lito, lago e laco); analoga spiegazione hanno opposizioni come iudicare/giudicare, ecc.

Infine, nell’italiano antico sono molto estesi (più di quanto lo siano nell’italiano moderno) i troncamenti, possibili anche in ver ‘verso’, me’ ‘meglio’, ecc. Anche le elisioni sono molto più frequenti che non nell’italiano standard posteriore (si elidono anche gli articoli plurali le e li) e lo stesso vale per le aferesi: l’articolo determinativo maschile il si può ridurre a ’l; del resto, nel fiorentino coevo, l’aferesi della i in parole inizianti con im- o in- era preferita all’elisione della vocale finale dell’articolo lo, come in allo ’ntelletto (esempio del Convivio dantesco; Bruni 2007: 44). Il fiorentino del Trecento (e lo stesso Dante) preferisce forme non sincopate come vespero invece di vespro, opera per opra, ecc. (ma nella Commedia le sincopi non mancano affatto, anche per esigenze metriche) e ancora in comperare, sofferire, diritto ‘dritto’. La sincope non avviene in molti avverbi in -mente formati con aggettivi proparossitoni uscenti in -le, come similemente.

Morfologia

Sul piano morfologico, la lingua di Dante mostra una notevole polimorfia, presentando forme diverse che hanno lo stesso valore grammaticale.

Nella morfologia nominale, è da segnalare anzitutto la presenza di voci tratte dai nominativi latini, come draco ‘dragone’, scorpio ‘scorpione’, sermo ‘sermone’ (e anche nomi propri, maschili, come Plato, e femminili, come Dido); in Dante accanto a imagine («l’imagini di tante umilitadi»; Pg X, 98) si trovano imago («fecer malie con erbe e con imago»; If XX, 123) e image («usciva solo un suon di quella image»; Pd XIX, 21) e re («il re de l’universo»; If V 91) si alterna a rege («il sommo rege»; Pg XXI, 83). Accanto a nomi maschili in -o con i plurali femminili in -a, all’epoca più numerosi che nell’italiano di oggi («con piene le pugna» ‘i pugni’ If VI, 26; e ancora le anella, le castella, ecc.), abbiamo anche plurali femminili in -ora (come ramora, plurale di ramo, accanto a rami: «s’innovò la pianta / che prima avea le ramora sì sole»; Pg XXXII 59-60).

Per gli articoli determinativi, c’è da ricordare anzitutto la presenza del plurale maschile li accanto alla forma palatalizzata gli, che è documentata in Dante, per es., nell’espressione, poi divenuta proverbiale, per li rami (Pg VII 121). L’alternanza tra il (anche ridotto a ’l) e lo non rispetta le regole dell’italiano di oggi, ma avviene in base alla cosiddetta “norma Gröber” (dal nome dello studioso che per primo la individuò): lo (come pure i plurali li e gli) si usa all’inizio di frase o di verso («Lo buon maestro “Acciò che non si paia / che tu ci sia”, mi disse»; If XXI 58-59) o dopo parola terminante per consonante («Non isperate mai veder lo cielo»; If III 85; quest’uso è rimasto cristallizzato nelle due espressioni avverbiali perlopiù e perlomeno dell’italiano moderno); il (o ’l, come pure il plurale i) dopo parola terminante per vocale («L’Amor che move il Sole e l’altre stelle»; Pd XXIII 145).

Nelle preposizioni articolate, il fiorentino all’epoca di Dante aveva ormai generalizzato in tutte le posizioni (non solo prima di parola iniziante per vocale accentata) le doppie (dello, nella, ecc, e non delo, nela, ecc.). Tuttavia il testo dantesco non solo presenta sistematicamente (almeno nell’edizione Petrocchi) scrizioni analitiche come de le, ecc., ma in un caso ne lo (a fine verso, con successivo enjambement) è in rima con cielo e candelo (Pd XI, 13) e in un altro ne la rima con vela e cela (Pg XVII 55), il che fa pensare che Dante adottasse intenzionalmente un uso fiorentino arcaico, quando la pronuncia intensa della laterale non si era ancora stabilizzata.

Tra i pronomi personali, io si riduce spesso a i’; accanto a egli, figurano anche elli, e le forme ridotte ei ed e’, che si usano anche per i plurali (Boström 1972); il clitico oggetto indiretto di III pers. sing. è li, oltre che gli (ed è normalmente usato anche per il femminile, accanto a le, e per il plurale, accanto a loro), mentre per l’oggetto diretto maschile si alternano (con le stesse regole dell’articolo) il e lo; per il clitico di I pers. pl., accanto a ci («Caina attende chi a vita ci spense»; If V 107) si ha anche ne («Tu ne vestisti queste misere carni»; If XXXIII 62), derivato dal lat. inde (Loporcaro 1995). Nell’italiano trecentesco sono diffuse (e lo rimarranno ancora per secoli, anche nel parlato toscano) le forme meco, teco, seco (sing. e pl.) e anche nosco ‘con noi’ e vosco ‘con voi’. Per i possessivi, l’italiano antico ha la possibilità (rimasta poi solo nei dialetti meridionali) di servirsi di forme clitiche posposte a nomi prevalentemente di parentela (fratelmo ‘mio fratello’ e mogliata/moglieta ‘tua moglie’ in Boccaccio; signorso ‘il suo padrone’ in Dante, ecc.)

Per quanto riguarda i dimostrativi, da segnalare la presenza dell’aggettivo esto (lat. ĭstum) accanto a questo («esta selva selvaggia»; If I, 5) e del pronome/aggettivo cotesto/codesto, la cui diffusione, nell’italiano di oggi, è molto ridotta fuori di Toscana. Tra gli indefiniti, altrui ha non solo il valore, etimologico, di oggetto indiretto ‘a un altro, ad altri’ («ch’io la veggia e ch’i’ la mostri altrui»; Pg XVI, 62), ma anche quello di oggetto diretto ‘un altro, altri’ («pianeta / che mena dritto altrui per ogne calle»; If I, 18), di soggetto di una infinitiva dipendente da verbi modali («non lascia altrui passar per la sua via»; If I, 95), di complemento di specificazione ‘di un altro, di altri’ («Tu proverai sì come sa di sale / lo pane altrui»; Pd XVII 58-59). Da segnalare anche niuno, a lungo preferito in prosa a nessuno, e veruno.

Tra i numerali, oltre al citato diece, vanno ricordate le forme duo (in poesia), dicessette, dicennove, dugento, milia, rimaste ancora a lungo vitali.

I paradigmi verbali sono molto complessi, nel senso che la polimorfia è qui particolarmente abbondante. I tratti principali che caratterizzano il fiorentino dell’età di Dante rispetto allo standard attuale sono i seguenti:

1) specie nella I pers. del presente indicativo e nel congiuntivo, l’uso trecentesco offre forme che presentano la normale evoluzione fonetica e che successivamente sono state sostituite da quelle analogiche al resto del paradigma, rimanendo confinate nella lingua poetica per poi uscire dall’uso: così veggio (e veggo), chieggio (e chieggo), caggia, attestato in Dante accanto a cada; nel verbo avere, al presente, oltre a ho, Dante usa anche aggio (così come, al congiuntivo, aggi, aggia e anche aia e all’imperativo aggi) e, isolatamente, la forma aretina abbo (If XXXII 5, in rima con gabbo e babbo); accanto a può, sempre in Dante, si hanno anche puote, pote e po’;

2) al passato remoto ebbi si può ridurre a èi;

3) il verbo essere presenta al futuro, accanto a sarò, anche fia, fiano (con le varianti fie e fieno), che può avere anche il valore di congiuntivo presente;

4) notevoli le alternanze nelle forme del passato remoto: accanto a vidi c’è anche viddi, a tacqui si alterna tacetti;

5) la II pers. sing. del presente indicativo di essere è sè e non sei; le edizioni dei testi antichi hanno sempre reso la forma con se’ pensando a una riduzione del dittongo, fino al definitivo chiarimento di Castellani (1999), il quale ha dimostrato che la i fu introdotta posteriormente;

6) la II pers. sing. del presente indicativo dei verbi della I coniugazione esce ancora in -e oltre che in -i (guarde, pense);

7) la I pers. pl. del presente indicativo è in -iamo per tutte le classi verbali, come nello standard di oggi (è questo uno dei tratti che rivela la “fiorentinità” dell’italiano), ma non mancano affatto nei testi dell’epoca (in Dante e anche in Petrarca, dove anzi sono esclusive) le desinenze originarie, in particolare -emo per verbi della II coniugazione (solemo, vedemo, volemo);

8) la I pers. sing. dell’imperfetto indicativo esce in -a (io amava); l’uscita in -o, analogica al presente, si diffuse a Firenze solo posteriormente a Dante e si affermò in italiano solo nell’Ottocento, anche grazie a Manzoni;

9) nello stesso tempo, nei verbi della II e della III coniugazione si alternano forme con -v- (diceva, sentiva) e forme con dileguo della consonante (dicea, sentia); in Dante la terminazione in -ia si registra anche in verbi della II coniugazione (avia) e nelle forme di III pers. sing. e pl. seguite da pronomi clitici -ia passa a -ie (potiesi ‘si poteva’; facieno ‘facevano’); il fenomeno, del resto, avviene anche in altre forme verbali, come il presente congiuntivo (fieno, sieno e già citati dieno e stieno);

10) le III pers. sing. del passato remoto “debole” (cioè accentato sulle desinenze) dei verbi della II e III coniugazione presentano ancora le desinenze -eo, -io accanto a -é, -ì (poteo accanto a poté, appario accanto ad apparì);

11) particolarmente ricca è la polimorfia delle III pers. pl. del passato remoto (Nencioni 1953-1954); nelle forme “deboli” le desinenze -aro, -ero, -iro (poetaro, potero, udiro) si alternano a quelle, analogiche al presente, in -arono, -erono, -irono (queste ultime in Dante non compaiono mai in rima e sono sempre apocopate: ammiraron, udiron); occasionalmente, nei verbi della I classe in Dante si ha anche la desinenza sincopata -arno (portarno, in rima); nelle forme “forti” (così come nelle forme dell’imperfetto congiuntivo e del condizionale) prevale invece l’uscita etimologica in -ero (dissero), ma si hanno anche forme in -ono, sempre modellate sul presente, come dissono ‘dissero’ oppure in -oro (ebboro);

12) la II pers. sing. del presente congiuntivo dei verbi della II e III coniugazione può essere ancora in -e (diche, intende), oltre che in -i (abbi, facci, credi, eschi) e in -a (faccia, goda);

13) la I pers. sing. dell’imperfetto congiuntivo è in -e oltre che in -i (io fosse, io posasse);

14) la I e la II pers. pl. dell’imperfetto possono presentare le desinenze assimilate -avamo, -avate anche nei verbi della II classe (avavamo, credavate, «Noi leggiavamo un giorno per diletto», If V 127).

I testi letterari dal Duecento in poi, e in particolare la Commedia dantesca, accolgono inoltre anche forme verbali non fiorentine, di cui quelle più significative sono le seguenti:

- accanto al condizionale in -ei (vorrei) si ha la forma in -ia (vorria), di tradizione siciliana (ma diffusa anche in area mediana e nella Toscana orientale), particolarmente frequente nella III pers. pl. (avrien ‘avrebbero’); nel caso del verbo essere, oltre a sarebbe e a saria, si trova anche la forma fora, derivata dal piuccheperfetto latino e anch’essa di ascendenza siciliana;

- nel presente indicativo, la III pers. pl. può presentare la terminazione in -eno (facen ‘fanno’), oppure la semplice aggiunta di -no alla forma di III pers. sing. (ènno ‘sono’, ponno ‘possono’);

- anche nel passato remoto indicativo ci sono forme della III pers. pl. formate con la semplice aggiunta di -no alla III pers. sing. (apparinno, terminonno ‘terminarono’, dienno ‘diedero’, fenno ‘fecero’, documentato accanto a fero e feron).

Sintassi

Dal punto di vista sintattico, sono molte le differenze tra italiano antico e italiano moderno per quanto riguarda l’ordine delle parole, l’uso degli articoli e dei pronomi, le congiunzioni, le reggenze e gli accordi verbali; al riguardo, va segnalato che, se un soggetto plurale che si caratterizza testualmente come “nuovo” segue il verbo, questo può rimanere al singolare (Brambilla Ageno 1964; un esempio dal Convivio dantesco, 4.19.5: «riluce in essa le intellettuali e le morali virtudi»).

Le particolarità più rilevanti riguardano i pronomi atoni (o clitici) e la loro posizione all’interno della frase. Nell’italiano antico vige infatti la cosiddetta “legge Tobler-Mussafia” (dal nome dei due studiosi che la individuarono per primi), che prevede che i clitici non possano trovarsi all’inizio di periodo, dopo le congiunzioni e e ma e all’inizio di una frase principale posposta alla subordinata: la legge è rispettata anche nella Commedia, dove abbiamo, per es.: «Rispuosemi: “Non omo, omo già fui”» (If I 67); «vuolsi così colà dove si puote / ciò che si vuole» (If III 95-96); «Però che ciascun meco si convene / nel nome che sonò la voce sola, / fannomi onore» (If IV 91-92); «Se tu riguardi ben questa sentenza / e rechiti a la mente chi son quelli» (If XI, 85-86); «come fa l’uom che non s’affigge / ma vassi a la via sua» (Pg XXV, 4-5). Non mancano però eccezioni, specie negli ultimi tre casi, né in Dante né in altri testi coevi. La regola vale anche per l’imperativo, dove oggi l’enclisi si è generalizzata, mentre in italiano antico era possibile la proclisi («O muse, o alto ingegno, or m’aiutate»; If II 7).

Un altro tratto caratterizzante relativo ai clitici è l’ordinamento in caso di sequenza di due pronomi atoni: in Dante, come del resto nel fiorentino duecentesco (le cose cambiano nel corso del Trecento e il Decameron con le sue oscillazioni già ci mostra la novità), il pronome «con funzione di accusativo è sempre preposto a quello con funzione di dativo» (Manni 2003: 167). Abbiamo quindi non la sequenza me lo, ma lo mi («lo mi vieta»; If. XIX 100) o il mi («il mi consento»; If XXV, 48). La stessa cosa, ovviamente, vale per i pronomi delle altre persone.

Infine, bisogna segnalare che in italiano antico, come avveniva in latino, in frasi coordinate o in risposte a frasi interrogative era possibile omettere l’oggetto pronominale, se coincidente con quello della frase precedente: «ciascuno prese un poco di terra e si mise in bocca» (Giovanni Villani; oggi si direbbe ‘se la mise in bocca’); «or non avesti la torta? Messer sì: ebbi (‘la ebbi’)» (Novellino). Anche il lo anaforico di un aggettivo anticamente non veniva di solito espresso. Importante il fatto che in italiano antico l’espressione del pronome soggetto prima del verbo era molto più frequente di oggi (Palermo 1997), specie nella frase interrogativa (Patota 1990).

Tra le particolarità relative agli articoli, va segnalata la loro frequente omissione prima dei possessivi anteposti al sostantivo (mio nome), dopo tutto (tutta notte) e davanti a quale relativo («faccia il cammino alcun per qual io vado»; If IX 21); invece si ha la preposizione articolata per il complemento di materia (la corona dell’oro).

Per quanto riguarda la frase relativa, l’italiano antico ammette anche costrutti che successivamente sarebbero stati censurati dalla norma, come il che “polivalente”, usato al posto di prep. + cui (per es. con valore partitivo o quando la preposizione reggeva l’antecedente del relativo), anche con ripresa pronominale (D’Achille 1990). Ma cui può anche fungere da oggetto diretto (con riferimento a un antecedente caratterizzato dal tratto [+ umano] e a sua volta il che può essere preceduto da preposizione (in che, per che, ecc.). Come nell’italiano moderno, al posto di ‘in cui’, ‘nel/nella quale’ con valore locativo si può trovare anche dove (o ove); analogamente anche onde poteva fungere quasi da pronome relativo col valore di ‘da cui’, ‘di cui’.

Un ulteriore tratto sintattico proprio dell’italiano antico e che l’italiano posteriore non ha accolto è la cosiddetta “paraipotassi”. Quando la subordinata, esplicita o implicita, precedeva la principale, questa poteva essere introdotta da e o da sì, come nel seguente esempio dantesco: «S’i dissi falso, e tu falsasti il conio» (If XXX 115).

Lessico e formazione delle parole

Come si è detto all’inizio, le coincidenze tra italiano antico e italiano di oggi sono notevoli nell’ambito del “lessico fondamentale”. Non mancano però parole che non hanno avuto continuità nella lingua di oggi: per esprimere il concetto che oggi indichiamo con sorella, per es., accanto a suoro/suora (dal lat. soror) c’era anche serocchia/sirocchia, documentato anche in Dante. Al posto di primo e ultimo troviamo primaio e sezzaio. Tra i colori, maggiore estensione, nel senso di ‘marrone’, aveva bruno, oggi ristretto al colore dei capelli, e c’erano anche termini poi usciti dall’uso come perso ‘bruno rossiccio’, paonazzo/pavonazzo; al posto di rosa e viola si usavano rosato e roseo e violaceo. Ma spesso il significato della stessa parola è diventato molto diverso: noia esprimeva un sentimento molto più negativo rispetto ad oggi (Bruni 2007: 56); ragionare significava semplicemente ‘parlare’ (Contini, 1947); i due aggettivi gentile e onesta che aprono un famosissimo sonetto di Dante significano ‘nobile’ e ‘piena di decoro’, e anche il successivo verbo pare non significa ‘sembra’ ma ‘si manifesta’.

Per quanto riguarda la formazione delle parole, in italiano antico era molto più frequente la conversione di un infinito verbale in nome (con tanto di plurale: i basciari ‘i baci’, gli abbracciari ‘abbracci’) ed erano molto più produttivi che non oggi i nomi formati da verbi con i suffissi -mento -gione e -anza (questo soprattutto in poesie, per imitazione dei provenzali e dei siciliani); tra i nomi d’agente -aio è particolarmente produttivo. Tra i prefissi, era molto più produttivo il negativo mis-.

Bibliografia

Testi:

Dante Alighieri, La Commedia secondo l’antica vulgata, edizione critica a cura di G. Petrocchi, Milano, Mondadori, 1966-1967, 2. rist. riveduta 1994, 3 voll.

Dante Alighieri, La Commedia. Nuovo testo critico secondo i più antichi testi fiorentini, a cura di A. Lanza, Anzio, De Rubeis, 1996.

Dantis Alagherii Comedia, edizione critica per cura di F. Sanguineti, Tavernuzze (Fi), Edizioni del Galluzzo, 2001.

Studi:

Ambrosini, Riccardo (1978), Fonetica, in Enciclopedia dantesca. Appendice, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, pp. 115-134.

Boström, Ingemar (1972), La morfosintassi dei pronomi personali soggetti della terza persona in italiano e in fiorentino, Stockholm, Almqvist & Wiksell.

Brambilla Ageno, Franca (1964), Il verbo nell’italiano antico. Ricerche di sintassi, Milano-Napoli, Ricciardi.

Bruni, Francesco (2007), L’italiano letterario nella storia, 2. ed., Bologna, il Mulino.

Castellani, Arrigo (1952), Introduzione, in Nuovi testi fiorentini del Dugento, a cura di A. Castellani, Firenze, Sansoni, vol. I, pp. 21-166.

Castellani, Arrigo (1999), Da «sè» a «sei», «Studi linguistici italiani», XXV, pp. 3-15; rist. in Id., Nuovi saggi di linguistica e filologia italiana e romanza (1976-2004), a cura di V. Della Valle et al., Roma, Salerno Editrice, vol. I, pp. 581-594.

Castellani, Arrigo (2000), Grammatica storica della lingua italiana, vol. I, Introduzione, Bologna, il Mulino.

Ciociola, Claudio (2001), Dante, in Storia della letteratura italiana, diretta da E. Malato, vol. X, La tradizione dei testi, coordinato da C. Ciociola, Roma, Salerno Editrice, pp. 137-199.

Coletti, Vittorio (2012), Eccessi di parole. Sovrabbondanza e intemperanza lessicale in italiano dal Medioevo a oggi, Firenze, Franco Cesati.

Contini, Gianfranco (1947), Esercizio d’interpretazione sopra un sonetto di Dante, «L’immagine», V, pp. 289-295; rist. in Id., Varianti e altra linguistica. Una raccolta di saggi (1938-1968), Torino, Einaudi, 1970, pp. 161-168.

D’Achille, Paolo (1990), Sintassi del parlato e tradizione scritta della lingua italiana. Analisi di testi dalle origini al secolo XVIII, Roma, Bonacci.

Dardano Maurizio (2012) (a cura di), Sintassi dell’italiano antico, Roma, Carocci.

De Mauro, Tullio (1999), Postfazione, in Grande dizionario italiano dell’uso, ideato e diretto da T. De Mauro, Torino, Utet, vol. VI, pp. 1163-1183.

Enciclopedia Dantesca, Roma, Istituto della Enciclopedia Treccani, voll. I-VI, 1970-1978.

Ghinassi, Ghino (2007), Due lezioni di storia della lingua italiana, a cura di P. Bongrani, Firenze, Franco Cesati.

Loporcaro Michele (1995), Un capitolo di morfologia storica italo-romanza: it. ant. ne ‘ci’ e forme meridionali congeneri, «L’Italia dialettale», LVIII, pp. 1-48.

Loporcaro Michele (2006), Fonologia diacronica e sociolinguistica: gli esiti toscani di -sj- e di -Ce/i- e l’origine della pronuncia ['ba:t∫o], «Lingua e Stile», XLI, pp. 61-97.

Manni, Paola (2003), Il Trecento toscano. La lingua di Dante, Petrarca e Boccaccio (Storia della lingua italiana, diretta da F. Bruni), Bologna, il Mulino.

Maraschio, Nicoletta (1993), Grafia e ortografia: evoluzione e codificazione, in Storia della lingua italiana, a cura di L. Serianni, P. Trifone, vol. I, I luoghi della codificazione, Torino, Einaudi, pp. 139-227.

Nencioni, Giovanni (1953-1954), Tra grammatica e retorica. Un caso di polimorfia nella lingua letteraria dal sec. XIII al XVI, «Atti e Memorie dell’Accademia Toscana di Scienze e Lettere “La Colombaria”» XVIII, pp. 211-259; XIX, pp. 137-269; rist. in Id., Saggi di lingua antica e moderna, Torino, Rosenberg & Sellier, 1989, pp. 11-188.

Pagliaro, Antonino (1961), Altri saggi di critica semantica, Messina-Firenze, D’Anna.

Palermo, Massimo (1997), L’espressione del pronome personale soggetto nella storia dell’italiano, Roma, Bulzoni.

Parodi, Ernesto Giacomo (1896), La rima e i vocaboli in rima nella «Divina Commedia», «Bullettino della Società Dantesca italiana», III, pp. 81-156; rist. in Id., Lingua e letteratura. Studi di teoria linguistica e di storia dell’italiano antico, a cura di G. Folena con un saggio introduttivo di A. Schiaffini, Venezia, Neri Pozza, 1957, vol. II, pp. 203-284.

Patota, Giuseppe (1990), Sintassi e storia della lingua italiana. Tipologia delle frasi interrogative, Roma, Bulzoni.

Sabatini, Francesco (2004), Aree, confini e movimenti nell’assetto linguistico e nella storia artistica d’Italia, in Storia della lingua e storia dell’arte in Italia. Dissimmetrie e intersezioni. Atti del III Convegno ASLI Associazione per la Storia della Lingua Italiana (Roma, 30-31 maggio 2002), a cura di V. Casale, P. D’Achille, Firenze, Franco Cesati, pp. 23-32; rist. in Id., L’italiano nel mondo moderno. Saggi scelti dal 1968 al 2009, a cura di V. Coletti et al., Napoli, Liguori, 2011, vol. I, pp. 201-212.

Salvi, Giampaolo / Renzi, Lorenzo (2010) (a cura di), Grammatica dell’italiano antico, Bologna, il Mulino, 2 voll.

Serianni, Luca (2009), La lingua poetica italiana. Grammatica e testi, Roma, Carocci.

Stussi, Alfredo (2001), Gli studi sulla lingua di Dante, in Per correr miglior acque…Bilanci e prospettive degli studi danteschi alle soglie del nuovo millennio. Atti del Convegno internazionale (Verona-Ravenna, 25-29 ottobre 1999), Roma, Salerno Editrice, vol. I, pp. 229-245.

Tavoni, Mirko (2010), s.v. Dante, in Enciclopedia dell’italiano, diretta da R. Simone, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, vol. I, pp. 329-337.

Letture

Saggi di storia della lingua italiana disponibili per la lettura:

13. Francesco Sabatini, Lingua, Nazione e Stato in Italia, 2013

12. Teresa Poggi Salani, Dalla costanza dell’italiano ai libri della norma, 2013

2. Ignazio Baldelli, Dante e la lingua italiana, Firenze, Accademia della Crusca, 1996

Bibliografia

Il presente saggio è apparso inizialmente, con il titolo L’italiano: dalla letteratura alla nazione. Linee di storia linguistica italiana, in Francesco Sabatini e Antonio Golini (a cura), L’Europa dei popoli, Roma, Editalia - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 5 voll., vol. IV, 1997, pp. 419-432, rielaborato e riproposto in altre sedi e infine nella raccolta di miei scritti L’italiano nel mondo moderno. Saggi dal 1968 al 2009, a cura di Vittorio Coletti et alii, Napoli, Liguori, 2011, 3 tomi, to. I, pp. 3-44.

Informazioni complessive di linguistica italiana (struttura e storia della lingua, distribuzione dei dialetti, sociolinguistica) estesa anche al sardo e sul còrso, sono in Günter Holtus, Michele Metzeltin e Christian Schmitt (a cura), Lexikon der Romanistischen Linguistik (LRL), vol. IV, Italienisch, Korsisch, Sardisch, Tübingen, Niemeyer, 1988. Le principali opere d’inquadramento della storia linguistica italiana sono: Bruno Migliorini, Storia della lingua italiana, Firenze, Sansoni, 1960 (ultima ed. aggiornata dall’Autore, 1978; nuova ed., con Introduzione di Ghino Ghinassi, 1987 e successive ristampe); Luca Serianni e Piero Trifone (a cura), Storia della lingua italiana, 3 voll. (con saggi di vari Autori), Torino, Einaudi, 1993-1994; i voll., di vari Autori e dedicati ai vari secoli, nella collana Storia della lingua italiana, diretta da Francesco Bruni, Bologna, il Mulino (dal 1989 in poi); Luca Serianni (a cura), La lingua nella storia d’Italia, Roma, Società Dante Alighieri, 2001. Una sintesi efficace, impostata anche su categorie teoriche generali, è nell’opera di Claudio Marazzini, La lingua italiana. Profilo storico, Bologna, il Mulino, 3a ed. 2002.

Più strettamente considera l’assetto linguistico raggiunto dalla società italiana con la realizzazione dell’Unità politica Tullio De Mauro, Storia linguistica dell’Italia unita, Bari, Laterza, 1970 (1a ed. 1963).

Sulla formazione dello spazio linguistico italiano nell’alto medioevo cfr. Maria Luisa Meneghetti, Le origini delle letterature medievali romanze, Roma-Bari, Laterza, 1997. Sulla “funzione Dante” nella storia linguistica e nell’intera civiltà italiana: Ignazio Baldelli, Dante e la lingua italiana, Firenze, Accademia della Crusca, 1996.

Per l’uso dell’aggettivo etnico italiano, e suoi equivalenti, riferito allo spazio geografico dell’Italia, ai suoi abitanti e al loro linguaggio, sia considerato inizialmente come fascio di varietà, sia identificato, progressivamente, nella lingua letteraria di base fiorentina, si consulti la voce Italia (con i vari derivati italico, italo, italiano) in Wolfgang Schweickard, Deonomasticon Italicum. Dizionario storico dei derivati da nomi geografici e da nomi di persona, vol. II, Derivati da nomi geografici: F-L, Tübingen, Niemeyer, 2006, pp. 542-572. Le attestazioni più antiche di italiano riferite alla lingua risalgono ai primi decenni del secolo XIV e sono raccolte nel Tesoro della Lingua Italiana delle Origini, elaborato dall’Opera del Vocabolario Italiano, Istituto del CNR (Firenze, presso l’Accademia della Crusca), consultabile in Internet: <http://tlio.ovi.cnr.it/TLIO/>.

Sulla coscienza dell’identità culturale e linguistica, dapprima, e successivamente politica, della comunità italiana almeno a partire dall’età di Dante e Petrarca, si sono moltiplicati negli ultimi anni saggi e volumi: Maria Serena Sapegno, «Italia», «Italiani», in Letteratura italiana, diretta da Alberto Asor Rosa, vol. V, Le questioni, Torino, Einaudi, 1986, pp. 169-221; Francesco Bruni, Italia. Vita e avventure di un’idea, Bologna, il Mulino, 2010; Lorenzo Tomasin, Italiano. Storia di una parola, Roma, Carocci, 2011; Gian Luigi Beccaria, Mia lingua italiana. Per i 150 anni dell’unità nazionale, Torino, Einaudi, 2011; Maurizio Dardano, La lingua della Nazione, Roma-Bari, Laterza, 2011.

Saggi di vari Autori, che ora presentano prospettive di lunga durata ora illustrano in particolare le vicende linguistiche connesse con l’unificazione politica italiana, sono raccolti nei volumi curati da: Pietro Trifone, Lingua e identità. Una storia sociale dell’italiano, con saggi di vari Autori, Roma, Carocci, 2009 (1a ed. 2006); Lucilla Pizzoli, La lingua italiana negli anni dell’Unità d’Italia, Cinisello Balsamo, Silvana Editoriale, 2011; Annalisa Nesi, Silvia Morgana, Nicoletta Maraschio, Storia della lingua italiana e storia dell’Italia unita. L’italiano e lo stato nazionale, Atti del IX Convegno ASLI, Associazione per la storia della lingua italiana (Firenze, 2-4 dicembre 2010), Firenze, Cesati, 2011; Piero A. Di Pretoro e Rita Unfer Lukoschik, Lingua e letteratura italiana 150 anni dopo l’Unità. Sprache und Literatur Italiens 150 Jahre nach der Einigung, Atti del Convegno internazionale di studi presso l’Università di Zurigo, 30 marzo-1 aprile 2011, München, Meidenbauer, 2012.

Per la proiezione dell'italiano fuori d'Italia a partire dal tardo medioevo e con particolare riferimento al Rinascimento e all'età barocca si possono leggere i vari saggi contenuti nel volume L'Italia fuori d'Italia: tradizione e presenza della lingua e della cultura italiana nel mondo. Atti del Convegno (Roma, 7-10 ottobre 2002), Roma, Salerno Editrice, 2003; per la fase più moderna e con riferimento all'emigrazione si consulti: L'italiano oltre frontiera. Atti del V Convegno internazionale (Leuven, 22-25 aprile 1998), a cura di Serge Vanvolsem et al., Leuven - Firenze, University Press - Cesati, 2000, 2 voll.